その他のサービス

インデックス

1. 御朱印とは

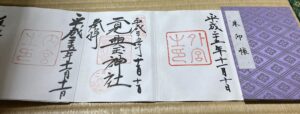

御朱印とは、もともと写経を奉納した際に、寺社から授与された受領の証とされています。和紙に寺社名や御本尊の名前、日付などが墨書され、朱色の印が押されることから「御朱印」と呼ばれるようになりました。

2013年(平成25年)、伊勢神宮の式年遷宮と出雲大社平成の大遷宮が重なったことをきっかけに、御朱印ブームが始まったとされています。

観光や趣味として御朱印を集め、参拝を通じて歴史や文化に触れようとする人々が増加しています。

また、御朱印は墨色と朱色のコントラストが美しく、筆遣いや印のデザインも多彩であることから芸術作品としても注目されています。

2.御朱印収集のきっかけ

2013年(平成25年)、マスコミでも大きく報道された伊勢神宮の式年遷宮に触発され、「一生に一度はお伊勢参り」を体現すべく、外宮と内宮を参拝しました。その際、記念に何か残るものをと思い、初めていただいたのが伊勢神宮の御朱印でした。

伊勢神宮は神社の中でも最上位とされるため、御朱印は、日付のみ墨書きし、中央に朱印が押された非常に簡素で格式あるものでした。

これを契機に、旅行先で訪れた寺社で御朱印をいただき、御朱印帳に記録することが私の旅の楽しみの一つとなりました。

3.御朱印の収集法方法

御朱印は、御朱印帳に直接書いていただく「直書き」とあらかじめ和紙に書かれた「書き置き」の2種類があります。私の場合、主に「書き置き御朱印」をいただき、帰宅後に丁寧に御朱印帳に貼り付けて記録しています。「書き置き御朱印」は、混雑時などに対応されていることが多く、比較的スムーズにいただける点も魅力です。

4.御朱印帳と御朱印の例

これまでに訪れた主な寺社の御朱印を時系列にご紹介します。

・御朱印帳の1頁目:「伊勢神宮」(外宮・内宮)

・全国に4万社以上ある八幡社の総本宮「宇佐神宮」

・高野山の中心地「壇上伽藍」、および弘法大師空海の御廟がある「奥之院」

・明治2年、蝦夷地が北海道に改称された際に創建された「北海道神宮」

・全国3万社ある稲荷社の総本営「伏見稲荷大社」

・薩摩藩主・島津斉彬を祀る「照国神社」

・阿弥陀如来像を本尊とする世界遺産「平等院」

・羽黒山山頂にある「出羽三山神社」(羽黒山・月山・湯殿山を合祀)

・松尾芭蕉の「閑さや岩にしみ入る蝉の声」の句で知られる「立石寺(山寺)」

・天の岩戸を開けた天手力男命を御祭神とする「戸隠神社」(中社、奥社、九

頭龍社、宝光社、火ノ御子社の五社巡り)

・日本最古の一光三尊阿弥陀如来像を本尊とする「善光寺」

・洞窟に棲む白蛇を祀り、見ると幸運が訪れるとされる高原町の「霞神社」

5.展望(おわりに)

御朱印帳には日付が記されるため、その日訪れた寺社の風景や参拝時の気持ちなどが鮮やかに思い出されます。まさに「旅の記録」そのものであり、御朱印帳は私にとって特別なアルバムのような存在です。

伊勢神宮の式年遷宮は20年に一度行われる伝統行事で、内宮(皇大神宮)・外宮(豊受大神宮)および14の別宮の社殿を新たに建て替え、神様を新たな神殿へお遷しするという神宮最大の儀式です。

前回は、2013年(平成25年)10月に第62回遷宮が行われ、第63回の式年遷宮は、2033年に予定されています。

これからも、旅先でのご縁を大切にしながら、御朱印帳に記録を重ねていきたいと考えています。

2033年、健康に伊勢神宮を再び参拝し、新たな御朱印をいただくことができれば、この上ない喜びとなると思います。